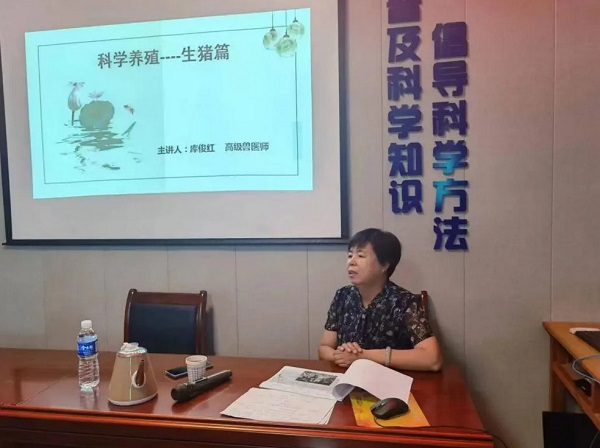

图为:豇豆菌核病

豆角上长灰白色的水泡可能是豇豆菌核病,请参考:

豇豆菌核病简介

英文名 Cowpea Sclerotinia blight

病原 核盘菌Sclerotinia sclerotiorum(Lib.)De Bary,属子囊菌亚门真菌。

详 细 资 料

为害症状

发病多在开花结荚期,病株基部呈灰白色,引起全株枯萎。剖开病茎可见鼠粪状菌核。豆荚发病初期为水渍状,后逐渐变成灰白色,长出黑色菌核。

病原物

(1)形态:菌核鼠粪状,或圆柱形,或不规则,大小(1~4)微米×(3~7)毫米,内部白色,外部黑色,萌发时产生子囊盘1~50个,4~10个;子囊盘初呈杯状,直径2~8毫米,淡黄褐色,盘下具长柄,长短不一。子囊排列在子囊盘表面,内含子囊孢子8个。

(2)特性:发育适温20℃,最高30℃,最低0℃;孢子萌发适温为5~10℃,最高35℃,最低5℃;菌丝喜潮湿,相对湿度高于85%发育好,湿度低于70%,病菌明显受抑。菌核在干燥土壤中存活3年以上,在潮湿土中则只存活1年,50℃经5分钟致死。

侵染循环

病原以菌核在土壤中、病残体上、混在堆肥及种子上越冬。条件适宜时病原随风传播。病原发展迅速,引起病部腐烂。豇豆菌核病在开花后发生,病菌先在衰老的花上取得营养后才能侵染健部,受害期较长。

发生因素

(1)温度:该病在较冷凉潮湿条件下发生,适宜发病温度为5~20℃,最适温度为15℃,子囊孢子0~35℃均可萌发,以5~10℃最有利。菌丝在0~30℃能生长,20℃最适。菌核形成的温度与菌丝生长要求的温度一致,菌核50℃经5分钟致死。

(2)水分:病菌对湿度要求严格,在潮湿土壤中,菌核只存活1年;土壤长期积水,1个月即死亡;在干燥土壤中能存活3年多,但不易萌发。菌核萌发要求高湿及冷凉的条件,萌发后子囊的发育需要连续10天有足够的水分。相对湿度70%,子囊孢子可存活21天;相对湿度100%的条件下只能存活5天;大田条件下,散落在豆叶上的子囊孢子存活12天。病菌的接种体及菌丝侵染豇豆时,要求植株表面保持自由水48~72小时,相对湿度低于100%,病菌即不能侵染。

防治方法

(1)农业防治:①选用无病种子。②轮作、深耕及土壤处理。与禾本科作物轮作。收获后进行深耕,灌水闭棚有利于杀死菌核。勤松土除草,摘除老叶及病残株。③覆盖地膜,合理施肥。利用地膜阻挡子囊盘出土,要求铺严。避免偏施氮肥,增施磷钾肥。④棚室栽培要通风降湿。

(2)物理防治:播种前要进行温汤浸种。

(3)药剂防治:①播前用10%盐水浸种,再用清水冲洗后播种。②发病时喷药50%乙烯菌核利可湿性粉剂1000倍液,或50%异菌脲可湿性粉剂1000~1500倍液,或50%腐霉利可湿性粉剂1500~2000倍液,或40%菌核净可湿性粉剂800~1000倍液,或50%混杀硫悬浮剂500倍液,或50%多霉灵威可湿性粉剂1500倍液,或65%甲霉灵可湿性粉剂1000倍液。每隔10天喷1次,连续2~3次。采收前3天停止用药。

湘公网安备 43010202001359号

湘公网安备 43010202001359号